L''étude du trajet et du rôle de la sève végétale est l'HISTOLOGIE.

Le printemps va arriver, tenons-nous au courant !

L’histologie (du grec ancien ἱστός tissu et λόγος discours) est la branche de la biologie et de la médecine qui étudie les tissus biologiques.

Elle a pour but d’explorer la structure des organismes vivants, les rapports constitutifs et fonctionnels entre leurs éléments fonctionnels, ainsi que le

renouvellement des tissus.

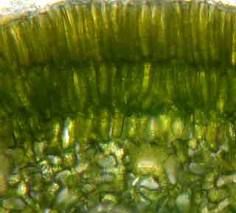

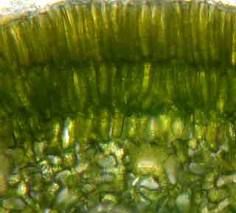

L'histologie végétale est la partie de la biologie végétale qui étudie la structure microscopique des tissus végétaux. Cette science s'est constituée au XIXe

siècle, avec le perfectionnement du microscope.

Tissus végétal vu au microscope

Tissus végétal vu au microscope

(cela ressemble à une oeuvre réalisée par Pascale Tricotineuse !)

Il est utile d'indiquer la route que suit la sève ascendante au milieu des tissus de la tige.

Les tissus des végétaux :

Tissus de protection :

L'épiderme est un tissu primaire constitué d'une assise de cellules vivantes jointives parfois recouvertes de cuticule. L'épiderme a un rôle de protection.

Tissus fondamentaux :

Le parenchyme, tissu souvent le plus abondant, est constitué de cellules de forme globulaire.

Il présente des spécialisations en relation avec sa position.

On a ainsi -

- des parenchymes chlorophylliens, sièges de la photosynthèse.

- des parenchymes de réserve qu'on trouve souvent dans les organes souterrains.

Avec ses cellules vivantes au contenu cellulaire riche, le parenchyme participe surtout aux fonctions de nutrition.

Tissus de soutien :

Le collenchyme est un tissu primaire constitué de cellules vivantes à paroi pectocellulosique importante. Ces cellules sont souvent allongées et étroitement

accolées les unes aux autres.

Le collenchyme occupe généralement des positions externes, et joue surtout un rôle de soutien.

Tissu primaire :

Le sclérenchyme est un tissu primaire. C'est l'ensemble des cellules mortes à paroi épaisse, imprégnées de lignine et présentes sous forme de fibres. Le

sclérenchyme se trouve généralement plus en profondeur que le collenchyme.

Ces tissus assurent le soutien de la plante. On les trouve donc essentiellement dans les parties aériennes comme la tige et la feuille.

Tissus conducteurs :

Les tissus conducteurs des Angiospermes sont le xylème et le phloème.

----------

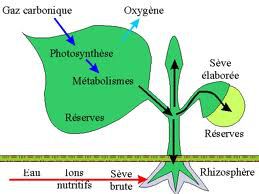

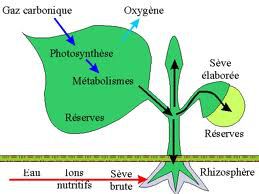

La sève :

On appelle sève le liquide absorbé par les racines, et qui parcourt tous les tissus de la plante pendant la période active de la végétation. Dans ce trajet, la sève

change plusieurs fois de caractéristiques; uniquement constituée dans l'origine par les sucs ou dissolutions salines que contenait la terre, elle se mêle, à mesure qu'elle se meut, aux liquides

que renferme déjà le végétal.

La sève a dès lors acquis les qualités nécessaires pour nourrir et développer les tissus; elle est plus épaisse, mieux caractérisée, et contient de nouvelles

substances destinées à des usages variés.

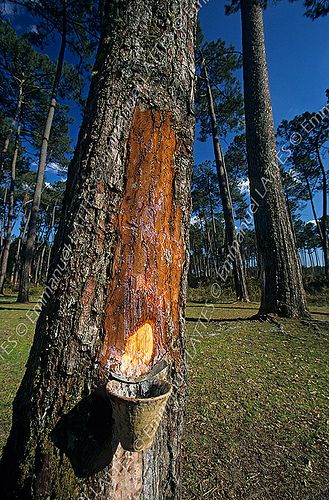

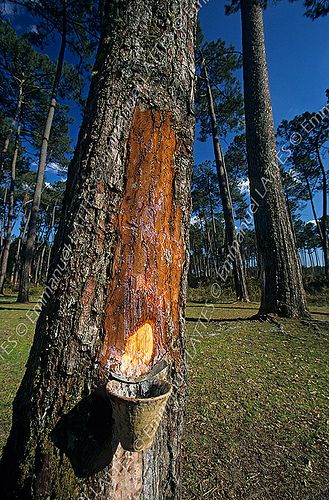

Au printemps dans les pays tempérés, la température se relève un peu; aussitôt la vie

reparaît dans la plante. Les bourgeons se gonflent légèrement, et en même temps les racines commencent à absorber dans la terre de nouveaux sucs.

L'endosmose s'exerce avec énergie, car les matières contenues dans les tissus du végétal se sont épaissies pendant l'hiver, et leur densité, bien supérieure à celle

des liquides puisés dans la terre, donne une grande énergie aux courants endosmotiques.

A cette époque la moindre ouverture faite aux enveloppes du végétal en laisse écouler la sève comme d'une fontaine. On dit que la plante est dans sa sève de

printemps.

En hiver le végétal est dans une inertie à peu près complète; dépouillé de feuilles, il ne montre

plus sur ses branches dénudées que les bourgeons développés à l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des jeunes rameaux et de la tige même.

A ce moment elle se ralentit, pour cesser complètement lorsque les feuilles se flétrissent et tombent.

----------

Sève brute ou (ascendante) :

Le xylème conduit la sève brute (ou ascendante) des racines vers les feuilles où elle va respirer.

Mais la plus grande modification qu'elle subit s'effectue dans les feuilles, au contact de l'air et par les phénomènes de la respiration.

Dans tout son trajet, la sève ascendante s'est enrichie de matériaux de tout genre, et le travail respiratoire, qui a son siège dans les feuilles, achève la

préparation du liquide tout particulier que renferment les feuilles et, l'écorce des jeunes branches, et que l'on nomme la sève élaborée.

On a donc désigné sous le nom de sève ascendante le liquide nourricier des plantes encore incomplétement élaboré.

Hales, parmi de nombreuses expériences sur la circulation de la sève, a mesuré sa force ascensionnelle en adaptant un manomètre à air libre à un cep de vigne coupé

à 5 décimètres au-dessus du sol.

Il constata que dans cette circonstance la force de la sève montante était capable de soulever une colonne de mercure de un mètre, équivalente à une

colonne d'eau de 13,60 m.

Cette energie va s'accroître encore, car à mesure que la sève monte, les bourgeons se développent, les feuilles s'étalent, et l'évaporation joint sa puissante

influence aux causes qui déterminaient déjà l'ascension de la sève.

Sève élaborée ou (descendante) :

Le phloème conduit la sève élaborée (ou descendante) des feuilles vers les racines.

C'est là véritablement le fluide nourricier de la plante, l'analogue du sang artériel des animaux.

Cette sève élaborée descend alors des feuilles vers les racines à travers les tissus de l'écorce, chez les dicotylédones dont nous nous sommes à peu près

exclusivement occupé dans les descriptions qui précèdent. On la trouve fluide et descendant d'une manière continue dans les fibres corticales; mais en même temps elle descend entre l'écorce et le

bois dans le réseau des vaisseaux laticirères.

Et voilà le résultat !

.

Ask et Embla

Ask et Embla

Tissus végétal vu au microscope

Tissus végétal vu au microscope

(Lot)

(Lot) (Lozère)

(Lozère)

(Lozère)

(Lozère)

Phase 1

Phase 1

Phase 2

Phase 2

Phase 3

Phase 3

Phase 5

Phase 5